从一名普通医生到科室主任,他认真对待每一位患者;不畏艰辛,勇于担责,从医三十余年,他带领科室人员不断提升技术水平,科室各项工作成绩屡创新高;他是河南中医药大学硕士生导师、第二批省重点中医专科学科带头人、第三批河南省区域中医专科诊疗中心培育单位(骨伤)专家组组长、河南省第二批中医药青苗人才指导老师,在第三届河南省名中医名单中,他名列其中,他就是商丘市中医院骨一科主任、主任医师王太红。

敬业奉献积极探索

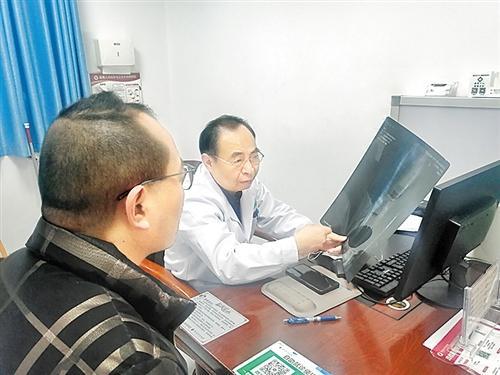

“医乃仁术也,选择了从医,就要立足本职,敬业奉献。”王太红告诉记者。多年来,他坚持以病人为中心,从没休过节假日,经常是门诊、病房、手术室三点一线,无论白天黑夜,只要病人需要,随时到岗参加救治工作。据了解,王太红从医至今独立手术在1万台次以上,其中骨科三、四级手术占比大于60%,每年的门诊量都在5000人次以上。

他刻苦钻研业务,在他的推动和主导下,该院开展了复杂性关节内骨折手术,髋关节、膝关节置换术及脊柱微创手术,广泛开展中医特色疗法20余种。他积极开展科研,在知名期刊上发表论文20余篇,获得国家专利1项(1999年4月22日,被国家知识产权局授予“布质蛙式裤头”国家专利)、市级科研成果1项(1998年“荣骨康浓缩丸治疗骨折中后期的临床研究”获商丘市科技成果一等奖),参与了河南省中医药科学研究专项课题(中西医结合治疗膝关节骨性关节炎的“阶梯式”方案、中药药物竹罐联合银质针治疗瘀血痹阻型膝痹的临床研究)、河南省重点研发与推广专项课题(舒筋消痛丸联合液体刀疗法治疗肩凝症的临床观察)等省级科研项目。

杏林春风祛疾疗伤

“内外兼治,不仅注重内损与外伤发病的同一时间性,还要强调内服与外治的联合应用,这样对伤科疾病的治疗才能更科学、更有效。”王太红说。自1992年参加工作以来,他一直坚守在临床一线,多年的工作经验,让他对伤科疾病的治疗有着独到的见解。

“中医外治是中医治疗的一大特色,外治包括药物外用、针灸和手法等治疗方式 。”王太红结合多年的实践,在临床中广泛应用中药外用制剂,根据损伤发病的时间及病症的机理,应用中药活血止痛擦剂、消肿止痛软膏、通络祛痛药膏及清热解毒之三黄膏等进行治疗。

在外治方法上,他采用了中药熏洗、中药塌渍、穴位贴敷、穴位注射。在外用药物使用上,他借鉴古人的经验,常用酒、醋各半浸泡,“这样有利于药物浸出,酒能通血、行药势,醋既利药性渗透,又有行气散结的作用。”王太红说。

手法是伤科外治的一个重要手段,他主张“必素知其体相,一旦临证,机触于外,巧生于内,手随心转,法从手出”,并尽可能做到“法使骤然人不觉,患如知也骨已拢”。

临床上,王太红根据骨折发病的分期,自拟了肢伤1号、肢伤2号、肢伤3号协议方,根据骨科常见的颈肩腰腿痛等所谓的中医“痹症”发病机理,研制了痹痛舒胶囊、筋骨痛消丸,在区域内广泛应用。

百病皆生于气血,伤科尤其如此,而脾胃是气血生化之源,只有脾胃健运、气血充足、五脏得养,病情才能好转。基于这一思想,他的组方都坚持走守相制、阴阳互济、和而不燥、补而不腻,兼顾脾胃调护,深得患者的认可。

中医绝技代代相传

王太红非常注重传帮带教,自2015年以来,他培养了5名硕士研究生、3名省“青苗计划”传承人,累计培养带教的规培生、进修生及实习生已有百余名。近年来,他参与我市“乡村全科医师”培训工作,为全市基层医疗卫生机构培养中医骨伤类骨干医师200余名。

为培养青年骨科医师,他每周组织一次专题讲座、每月进行一次中医经典研读指导、每年开展1—2次区域内骨伤科学术活动,交流并推广中医伤科特色技术,提高了青年骨科医师的理论基础及临床技能,同时也使我市基层医师的骨伤专业诊疗技术得到普遍提升。

“做一名合格医生、优秀中医是我的目标。”王太红说,他将继续秉承“继承不泥古,创新不离宗”的理念,攻坚克难履行医者使命。