虞城县乔集镇刘楼村有“中原杂技第一村”的美誉,在这里,“上至九十九,下至刚会走,刘楼杂技人人有一手”。

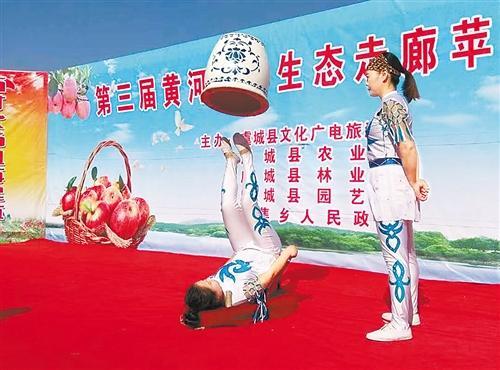

村民刘会娟4岁起就跟着父亲刘世金、母亲童桂兰学习杂技,如今47岁的她仍能在钢丝上踩独轮车。在刘会娟的影响下,她的两个女儿马亚伟和马夏晴也走上杂技之路,马亚伟擅长蹬技,马夏晴擅长柔术,母女三人各有绝活。

“我从小就练杂技,可以说是童子功。年轻时走的钢丝离地面2米多,我站在地上双手举起来都够不到,我还能踩在钢丝上转碗、踩独轮车,在钢丝上坐板凳。现在年纪大了,玩不了这么大难度了,走的钢丝高度在1米2左右吧!”9月10日,在山东省滨州市演出的刘会娟接受记者采访时快人快语。

刘楼杂技传承源远流长,已有400多年的历史。这里地处三省交界地带,偏僻而闭塞,曾经盗贼横行、匪患严重,村里人为保护家园,修建了寨墙、挖了寨河。青壮年自发习武,购置了刀枪兵器,成立了“大刀会”。杂技,就是在此基础上演变而来的。

“我小时候,父母除了种地,农闲的时候就在十里八村演杂技,靠微薄的收入养活家人。那时候父母上哪都把我带在身边,就这样我也学会了顶技、蹬技、柔术等技能。”刘会娟说,“那时候我没有机会上学,也没有其他就业的机会,要想有口饭吃,再难再苦都必须得练。”由于常年不在家,疏于对孩子的照顾,对于马亚伟、马夏晴姐妹没有完成学业选择走进杂技这个行业,刘会娟有时还是感到自责。

世界杂技看中国,中国杂技看吴桥。为了让女儿精进技能,在这个行当立住脚,刘会娟先后把两个女儿送进河北省吴桥华艺杂技学校进行专业学习。两个女儿在校期间,多次参加当地组织的各种比赛并获得优异成绩。每每想起这些,刘会娟的心里也多了一些欣慰。

这些年,刘会娟和爱人带着女儿走南闯北表演杂技。回想起演出的经历,刘会娟还是非常自豪,她说:“我们的杂技都是真功夫,不管走到哪里,观众都非常喜欢,听到舞台下热烈的掌声、欢呼声,我们很高兴、很满足。”

台上一分钟,台下十年功。对于杂技来说,也是如此。“冬练三九、夏练三伏。我和两个孩子的身上,都有很多因训练留下的疤痕。有时候,看她们练功不下劲,我也会吵。女儿练蹬技时,一不小心脚上的鼓或者缸就会掉下来,砸在她身上,也砸在我的心上。”刘会娟心疼地说。

这几年,乔集镇引导刘楼村委会把800多名具有舞台表演经验的杂技人员组织起来,成立了9个杂技艺术团,刘楼杂技的品牌慢慢响起来了,村民收入连年提高,刘楼村被命名为“河南省特色文化村”。这让刘会娟这些常年在外奔波表演杂技的乡亲们有了归属感。

“我是村里杂技二团的团长。每年春节,我们都回到家乡参加红色轻骑兵巡演,免费为乡亲们演杂技。我还多次获得县杂技协会颁发的文艺先锋证书呢!”刘会娟高兴地说。

杂技这个行业是吃“青春饭”的,刘会娟说将来她准备去杂技学校当老师。“一辈子都是干的这个行业,我不舍得丢下。”刘会娟深有感触地说。